1. 笔记

- 可移植性好,比如

markdown这种统一的格式 - 有历史记录,删除后可找回,比如放

git上管理

2. CSRF

2.1. Cookie主要的一些特性

- 发送HTTP请求时,浏览器默认自动携带本次请求域名的

Cookie(不管是通过什么方式,在什么页面发送的HTTP请求) - 读写

Cookie有跨域限制(作用域,Domain,Path) - 生命周期(会话or持久)

2.2. CSRF的攻击过程

登录态 Cookie 的 Key 是浏览器默认自动携带的,Key 通常是会话 Cookie,只要浏览器不关闭,Key 一直存在。

所以只要用户A曾经登录过相册网站(这里用 www.photo.com 举例),浏览器没有关闭,用户在没有关闭的浏览器打开一个黑客网页(这里用 www.hacker.com),黑客页面发送HTTP请求到 www.photo.com 的后台会默认带上 www.photo.com 的登录态 Cookie,也就能模拟用户A做一些增删改等敏感操作。Get 和 Post 都一样,这就是CSRF攻击原理。

2.3. 读操作能否被攻击到?

上面说的增删改都是写操作,会对后台数据产生负面影响,所以是能被攻击的。另外一种读操作,是具有幂等性,不会对后台数据产生负面影响,能否被攻击到?读操作也可能是敏感数据,举个例子,比如 www.photo.com 上的私密相册数据能否被 www.hacker.com 页面拿到?这就涉及到前端跨域知识点了,默认大部分情况是拿不到,这里列举两种特殊情是可以拿到的:

- 如果后台返回的数据是 JSONP 格式的,这种只能是 Get 操作,是能被黑客页面拿到的。

- 如果后台是通过 CORS 处理跨域,没有对请求头的 Origin 做白名单限制,ACAO 响应头是

*或者包括黑客页面,包括Get/Post/Del等操作,也是能被黑客页面拿到的。

除了这两种特殊情况,读操作都是不能被攻击到的,因为浏览器跨域限制是天然的安全的。

2.4. Token 方案防御 CSRF

上面讲到 Cookie 的一些特性的第二条,读写 Cookie 有跨域限制(作用域,Domain,Path),所以我们可以用这个特性来区分是自己页面还是黑客页面。只要页面能读(或者写)www.photo.com 域名 Cookie,就证明是自己的页面。懂了原理,方案就很简单,比如服务器通过 cookie 下发一个 token,token 值是随机数,页面发请求的时候从 cookie 取出 token 通过HTTP请求参数传给后台,后台比对参数里的 token 和 cookie 里的 token 是否一致,如果一致就证明是自己页面发的请求,如果不一致就返回失败。防CSRF的方案就是这么简单,这种方法能够100%防CSRF。

2.5. Token是前台生产还是后台生产?

上面例子是后台生成传到前台的,大家发现其实后台并没有存这个 token,所以原理上前后台生成都可以,只要保证随机性。如果前端生成 token 然后写到 Cookie 里,然后HTTP请求参数也带上 token,后端逻辑一样比对参数里的token和cookie里的token是否一致,如果一致就证明是自己页面发的请求,如果不一致就返回失败。这就是Cookie读和写的差别,只要能读写自己域名的Cookie就是自己页面。

2.6. Token放在HTTP参数里的哪里?

放在URL的querystring里,Post请求的Data里或者HTTP请求头里,这三种方式都可以,只是有一点点细微的差别。如果querystring里,可能会影响Get请求的缓存效果,因为重新登录之后token会变,url也就变了,之前的缓存就失效了。如果放在HTTP请求头里,就需要使用fetch或者XHR发请求,这样会变成复杂请求,跨域情况需要多一次Option预检请求,对性能多少有一点点影响。

2.7. Cookie的SameSite属性可以么?

不好用,SameSite设计的目的貌似就是防CSRF,但是我觉得不好用,SameSite有三个值Strict/Lax/None,设置的太严格,会影响自己业务的体验,设置的太松没有效果,就算最严格Strict模式,也防不了我上面提到写操作用Get请求,UGC页面有自定义照片的情况。并且还有小部分老浏览器不支持,最终其实还是Token方案好用。

2.8. Cookie的HTTPOnly属性可以么?

不行,HTTPOnly表示这个Cookie只能是HTTP请求可以读写,js没有读写权限,浏览器还是会默认带上,所以登录态校验是通过的。如果设置了HTTPOnly还有副作用,上面说的Token方案就用不了了。

2.9. 验证码可以么?

不行,验证码是用来防机器暴力攻击的,验证码是用来确认敏感操作是自然人发送还是机器自动发送。这里举个图片验证码的例子,大概原理是前端通过img标签展示图片验证码给用户看(图片字母经过噪音处理的),这个图片HTTP请求也会设置一个cookie如codeID=xxx(加密的),用户在输入框输入图片中展示的字母,敏感操作的HTTP请求通过参数把用户输入的code传给后台,后台拿到用户输入的code和cookie里的codeID(通常需要通过id查数据库)做比较,如果一致就通过。这种验证码系统能够防机器攻击,但是防不了CSRF,黑客同样可以在黑客的页面展示验证码给用户,通过诱导用户输入验证码完成攻击操作,只能是提高了CSRF攻击成功的门槛,但是只要黑客页面诱导信息劲爆还是有很大部分用户会上当的。因为用户不知道输入验证码后会产生什么影响。

题外话,验证码我在一些资料上看到说可以用来防CSRF,我个人觉得是不行的,包括手机验证码都不行,详细情况大家可以研究各种验证码的实现原理。我猜到有人可能有不同意见,非要构造一种能防CSRF的验证码技术上也是可行的。

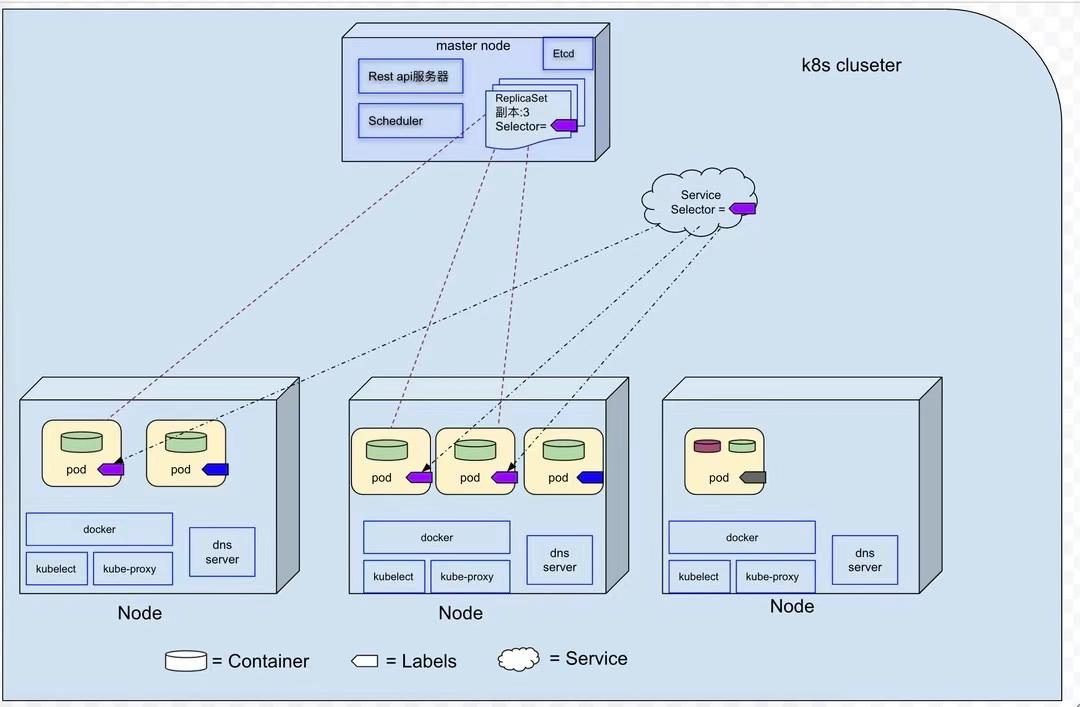

3. K8S

用户 => 请求 => ingress => service => pod

deployment包含了整个k8s的部署信息,字段包括containers,image,imagePullSecretsingress字段包括existLbId(clb id),tls.secretNameservice字段包括ports(又包括name,port,protocol,targetPort,nodePort)

4. Node

Node > Pod > 容器

5. powerlevel10k

powerlevel10k 主题配置

自定义配置命令: p10k configure

参考:https://www.haoyep.com/posts/zsh-config-oh-my-zsh/

6. Eslint 总是报错

TypeError: services.getTypeAtLocation is not a function查看源码,是 typescript-eslint 的包相关,但是包里已经有导出了。

解决:删除 node_modules,重新 pnpm i,猜测有 eslint 缓存。

7. ~/.gitconfig 配置

[user]

name = novlan1

email = 1576271227@qq.com

[includeIf "gitdir:~/Documents/git-woa/"]

path = ~/.gitconfig-work

[pull]

rebase = false

[init]

defaultBranch = master8. Vue3 中的 water

vue3 中使用 water.foo(this),foo 中 water = this,这时 water 就不再是响应式了。

9. React 中 onTouchMove

React 中 onTouchMove 事件无法 preventDefault,因为默认是 passive。

解决办法是不用 onTouchMove,而是创建一个 ref,监听 ref.current 的 touchmove 事件。

10. :host

- :root 和 :host 的区别?

-

:root 用于全局样式,定义 CSS 变量,影响整个文档。 -

:host用于 Web Components,定义组件自身的默认样式,不影响外部 DOM。

<html>和 :root 有什么区别?

html是元素选择器(优先级 0,0,1),而:root是伪类选择器(优先级 0,1,0)。:root的优先级更高,适合定义全局变量。

- :host 能访问 :root 定义的变量吗?

可以! Shadow DOM 仍然能访问外部的 :root 变量。

/* 全局 CSS */

:root {

--main-color: blue;

}

/* Shadow DOM 内部 */

:host {

color: var(--main-color); /* 可以使用全局变量 */

}- 为什么 :host 的样式有时不生效?

- 可能是 Shadow DOM 的隔离机制 导致外部样式无法穿透。

- 可以尝试用

:host-context()或::part()解决。

11. t-comm 标题

t-comm 文档中“引入”的标题,不能写 ###,而要写 <h3>,前者会生成toc,后者不会。

12. picker-plus

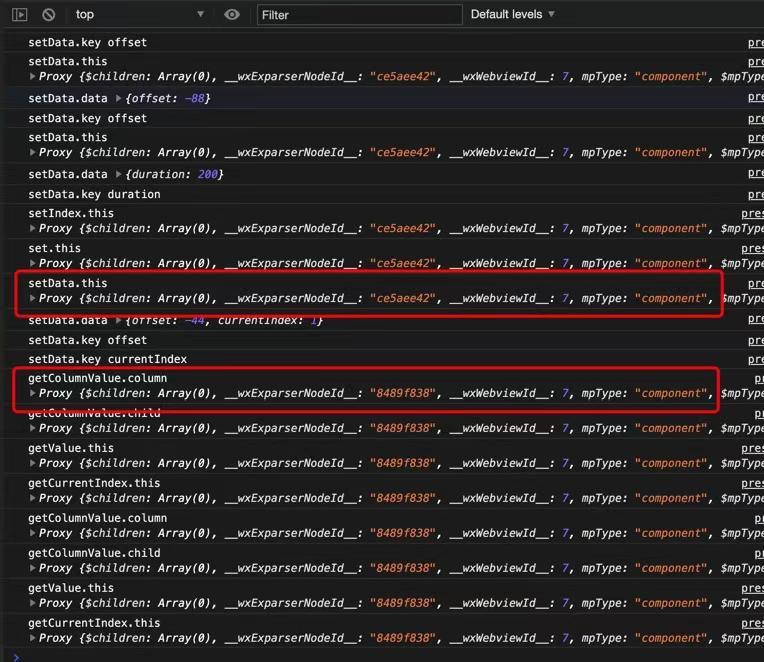

问题:picker-plus 中点击确定,回调中的值不正确

原因:

picker中有多列column,column在created的时候执行this[PARENT].children.push(this)- 如果

picker不销毁,children也不重置,就会导致children跟实际的columns不匹配,会有额外的数据。

规避:

对于业务中来说,如果 columns 不同,就应该用不同的 picker,或者用 v-if,主动销毁 picker。

13. CSS 中 box-shadow

语法: box-shadow: offset-x offset-y blur-radius spread-radius color inset;

inset 可以出现在任何位置。offset-x 和 offset-y 必填。

- 当给出两个、三个或四个

<length>值时。

- 如果只给出两个值,那么这两个值将会被当作

<offset-x><offset-y>来解释。 - 如果给出了第三个值,那么第三个值将会被当作

<blur-radius>解释。 - 如果给出了第四个值,那么第四个值将会被当作

<spread-radius>来解释。

- 可选,inset关键字。

- 可选,

<color>值。

inset: 如果没有指定inset,默认阴影在边框外,即阴影向外扩散。offset-x/offset-y:<offset-x>设置水平偏移量,正值阴影则位于元素右边,负值阴影则位于元素左边。<offset-y>设置垂直偏移量,正值阴影则位于元素下方,负值阴影则位于元素上方。blur-radius:值越大,模糊面积越大,阴影就越大越淡。不能为负值。默认为 0,此时阴影边缘锐利。spread-radius: 取正值时,阴影扩大;取负值时,阴影收缩。默认为 0,此时阴影与元素同样大。

14. cp -n

cp -n 是 Linux/Unix 系统中 cp 命令的一个选项,用于避免覆盖已存在的目标文件。

cp -r -n cdn-hok-match/hok-match/* cdn-hok-match/hok-match-en15. 端口说明(port、targetPort、nodePort 的区别)

在 Kubernetes 中,port、targetPort 和 nodePort 都是用于配置服务端口的属性,但它们的作用和使用场景有所不同。

port 是 Service 的端口,这是客户端访问服务时使用的端口号。Kubernetes Service 会在这个端口上监听,并将流量转发到后端 Pod 的 targetPort。例如,如果 port 设置为 9006,当客户端访问 my-service 服务时,会通过 9006 端口进行访问。

targetPort 是后端 Pod 的端口,这是实际运行服务的容器内的端口。Service 会将接收到的流量转发到后端 Pod 上这个端口。比如,如果 targetPort 设置为 9006,Kubernetes 会将 my-service 服务收到的流量转发到所有符合选择器的 Pod 的 9006 端口。

nodePort 是每个节点上的固定端口,这是一个在每个节点上开放的端口,使得可以从集群外部通过

<节点IP>:<nodePort>访问服务。通常在 Service 类型为 NodePort 或 LoadBalancer 时使用。假设 nodePort 设置为 30006,这会在每个节点上开放 30006 端口,外部流量可以通过 <节点IP>:30006 访问服务。

下面是一个具体的例子,展示了如何在 Kubernetes 中配置和使用 port、targetPort 和 nodePort。假设我们有一个 Service 配置,且存在以下 IP 地址:

Kubernetes 中的 Service 实际上也是一个服务对象,一般来说它有一个内部的 IP 地址(headless service “无头服务”除外),这个 IP 地址在集群内部可以访问。

- 一个 Node 的 IP 地址是 192.168.1.1

- Service 的 ClusterIP 是 10.96.0.2

- 一个 Pod 的 IP 地址是 10.244.1.3

apiVersion: v1

kind: Service

metadata:

name: my-service

spec:

type: NodePort

ports:

- port: 9006

targetPort: 9376

nodePort: 30006

selector:

app: MyApp- port: 9006:客户端在集群内部通过 my-service 服务名称和 9006 端口访问服务。

- targetPort: 9376:实际运行服务的 Pod 内部监听的端口。

- nodePort: 30006:在每个节点上开放的固定端口,允许从集群外部通过 <节点IP>:30006 访问服务。

工作流程

集群内部访问,curl http://my-service:9006

- 集群内部的客户端访问 Service 时,使用 Service 名称 my-service 和端口 9006,例如:http://my-service:9006。

- Kubernetes 会将流量发送到 Service 的 ClusterIP 10.96.0.2:9006。

- Service 接收到流量后,会将其转发到符合选择器的 Pod 的 targetPort,即 10.244.1.3:9376。

集群外部访问,curl http://192.168.1.1:30006

- 外部客户端访问 Service 时,通过节点 IP 192.168.1.1 和 nodePort 30006,例如:

http://192.168.1.1:30006。 - 流量进入节点 192.168.1.1:30006 后,Kubernetes 会将其转发到 Service 的 port,即 10.96.0.2:9006。

- Service 接收到流量后,会将其转发到符合选择器的 Pod 的 targetPort,即 10.244.1.3:9376。

此命令将流量发送到节点 192.168.1.1:30006,然后 Kubernetes 将流量转发到 Service 的 port 10.96.0.2:9006,最终转发到pod。

16. Ingress

service 适用于「四层路由负载」,ingress 适用于「七层路由负载」。

用户首先定义 Ingress 资源,指定哪些外部请求应被路由到哪些内部服务。Ingress 资源本身只是定义了流量路由的规则,实际的流量转发则由 Ingress 控制器实现。Ingress 控制器是 Kubernetes 中的一个特殊组件,它会读取 Ingress 资源的定义,并根据这些定义动态配置自己的代理规则,管理底层的代理服务器,如 Nginx、Traefik 或 HAProxy 等。

Ingress 的主要功能包括:

- 基于 URL 路径或主机名路由请求。

- 处理 HTTPS 流量的 SSL/TLS 终结。

- 将外部请求路由到内部服务的反向代理功能。

- 在多个后端 Pod 之间均匀分配流量的负载均衡。

- 支持配置重定向、URL 重写和基于请求头的路由等自定义规则。

17. Deployment

Deployment 用于部署应用程序,并且用声明的方式升级应用程序。其中,Deployment 由 ReplicaSet(1:N) 组成,并且由 ReplicaSet 来创建和管理 Pod。

18. Service

- 为什么需要服务(Service)

pod是短暂的, 随时都可能被销毁。- 新的

pod创建之前不能确定该pod分配的ip - 水平伸缩也就以为着多个

pod可能提供相同的服务,客户端不想也不关心每个pod的ip, 相反,客户端期望通过一个单一的ip地址进行访问多个pod.

服务是一种为一组功能相同的 pod 提供单一不变的接入点的资源。当服务存在时,该服务的 ip 地址和端口(创建服务的时候,通过 ports[n].port和ports[n].targetPort 指定了服务端口到 pod 端口的映射)不会改变。客户端通过 ip 和 port 与服务建立连接,然后这些连接会被路由到提供该服务的某个 pod 上(通过负载均衡)。

集群内部pod间通信 服务的后端可能不止有一个 pod, 服务通过标签选择器来指定哪些 pod 属于同一个组,然后连接到服务的客户端连接,服务会通过负载均衡路由到某个后端 pod。

集群内部服务暴露给外部客户端

如果集群外部客户端需要访问集群内部的服务,则可以通过如下几种方式:

- NodePort类型服务

- LoadBalancer类型服务

- 通过Ingress暴露服务(通过一个IP地址公开多个服务)

19. Pod

- 为什么需要pod

前边已经提到,容器被设计为每个容器只运行一个进程,那么多个进程就不能聚集在一个单独的容器,但是容器之间是彼此完全隔离的,多个进程分布在对应的多个容器中,进程之间无法做到资源共享(比如,前边提到到生产者/消费进程,他们通过共享内存和信号量来通信,但是如果生产者进程和消费者进程分布在两个容器中,则IPC是相互隔离的,导致无法通信)。所以我们需要一种更高级的结构来将容器绑定在一起,并且将它们作为一个单元进行管理(即:多个容器间共享某些资源),这就是为什么需要pod的根本原理。

- 了解pod

- 可以把 pod 看作一个独立的机器,一个 pod 中可以运行一个或者多个容器,这些容器之间共享相同的ip和port空间。

- 一个pod的所有容器都运行在同一个 worker node 中,一个 pod 不会跨越两个 worker node.

- 由于大多数容器的文件系统来自于容器镜像,所以每个容器的文件系统与其他容器是完全隔离的,但是可以试用 Volume 在容器间共享文件目录。

- pod 是短暂的, 他们随时的会启动或者关闭。也就是这如果某个 pod 被销毁之后,重新创建的pod的ip可能会变化。

- Label

标签是一个可以附加到资源的任意 key-value 对(一个标签就是一个 key/value 对,每个资源可以拥有多个标签), 然后通过 Selector (即标签选择器)来选择具有确切标签的资源。

- ReplicaSet

前边我们通过手工创建了 dnsutil-pod, 如果 dsnutils-pod 由于 worker node 节点失败, 那么该 pod 也会消失,并且不会被新的替换。或者如果我们想创建 n 个 dnsutil-pod,只能通过手工创建吗?答案是:ReplicaSet (即副本控制器)

ReplicaSet 是一种 k8s 资源,通过它可以保持 pod 始终按照期望的副本数量运行。如果某个 pod 因为任何原因消失,则 ReplicaSet 会注意到缺少了的 pod,并且创建新的 pod 替代它。ReplicaSet 是一种期望式声明方式,我们只需要告诉它我期望的副本数量,而不用告诉它怎么做。

20. 容器

- 虚拟机和容器的区别

每个虚拟机运行在自己的 Linux 内核上(每个VM可以安装不同版本的 linux 系统),而容器都是调用同一个宿主机内核。

- 容器技术和docker的关系

- docker用于将应用容器化。

- docker是容器技术的一个分支,rkt也是一个运行容器的平台,可以作为docker的替代方案。

- k8s 和 docker 的关系

docker 是 k8s 最初唯一支持的容器类型,但是现在k8s也开始支持 rkt 以及其他的容器类型,不应该错误的认为 k8s 是一个专门为 docker 容器设计的容器编排系统。

- 为什么多个容器比单个容器中包含多个进程要好

容器之所以被设计为单个容器只运行一个进程(除非进程本身产生子进程),是因为如果单个容器中运行多个不相关的进程,那么开发人员需要保持这些所有进程都运行OK, 并且管理他们的日志等(比如,两个进程,其中一个生产者进程,一个消费者进程,如果消费者进程crash之后,我们需要考虑该进程重启的机制)。

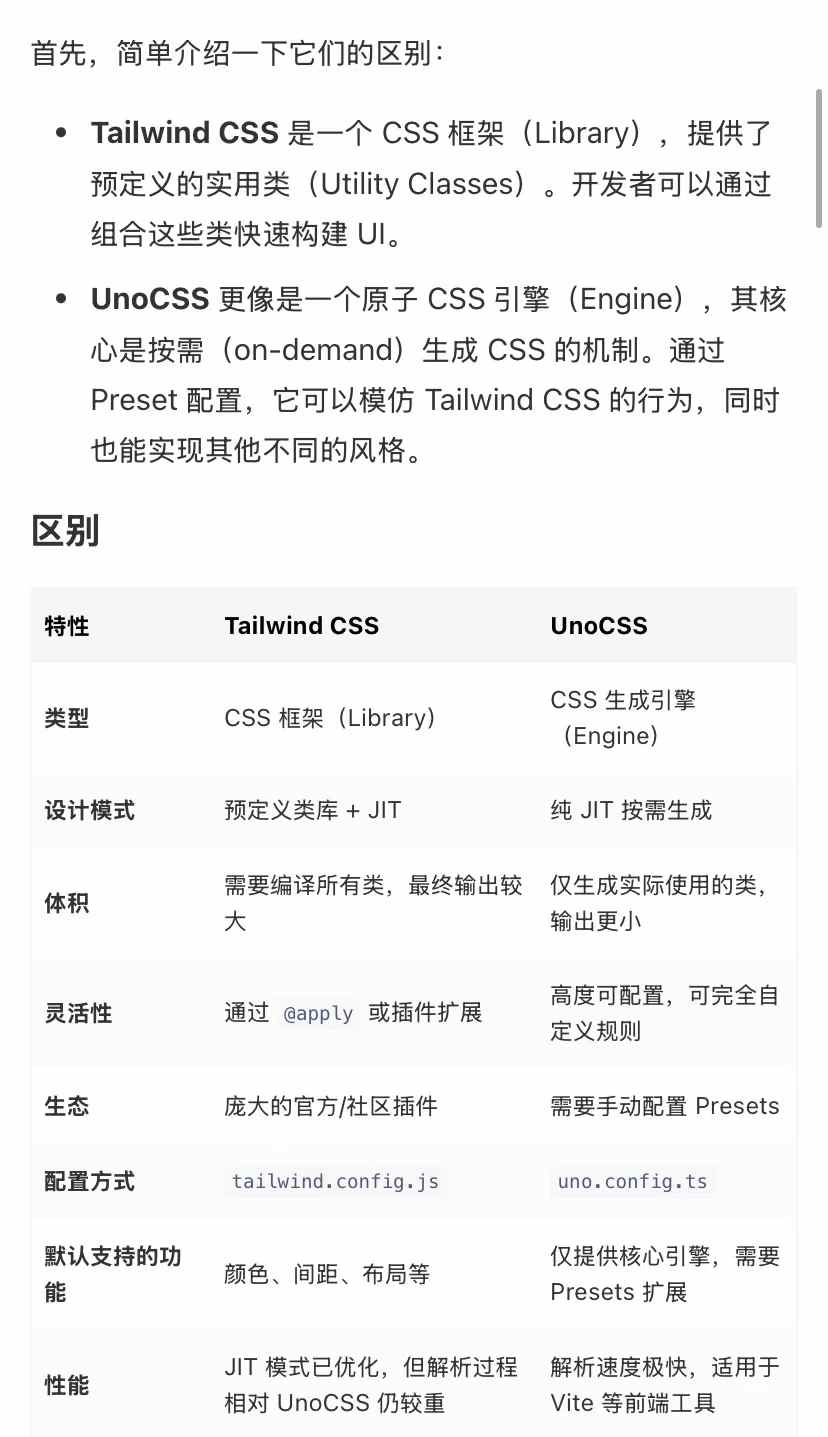

21. Tailwind CSS 与 UnoCSS

Tailwind CSS 是一个 CSS 框架(Library),提供了预定义的实用类(Utility Classes)。开发者可以通过组合这些类快速构建 UI。

UnoCSS 更像是一个原子 CSS 引擎(Engine),其核心是按需(on-demand)生成 CSS 的机制。通过 Preset 配置,它可以模仿 Tailwind CSS 的行为,同时也能实现其他不同的风格。

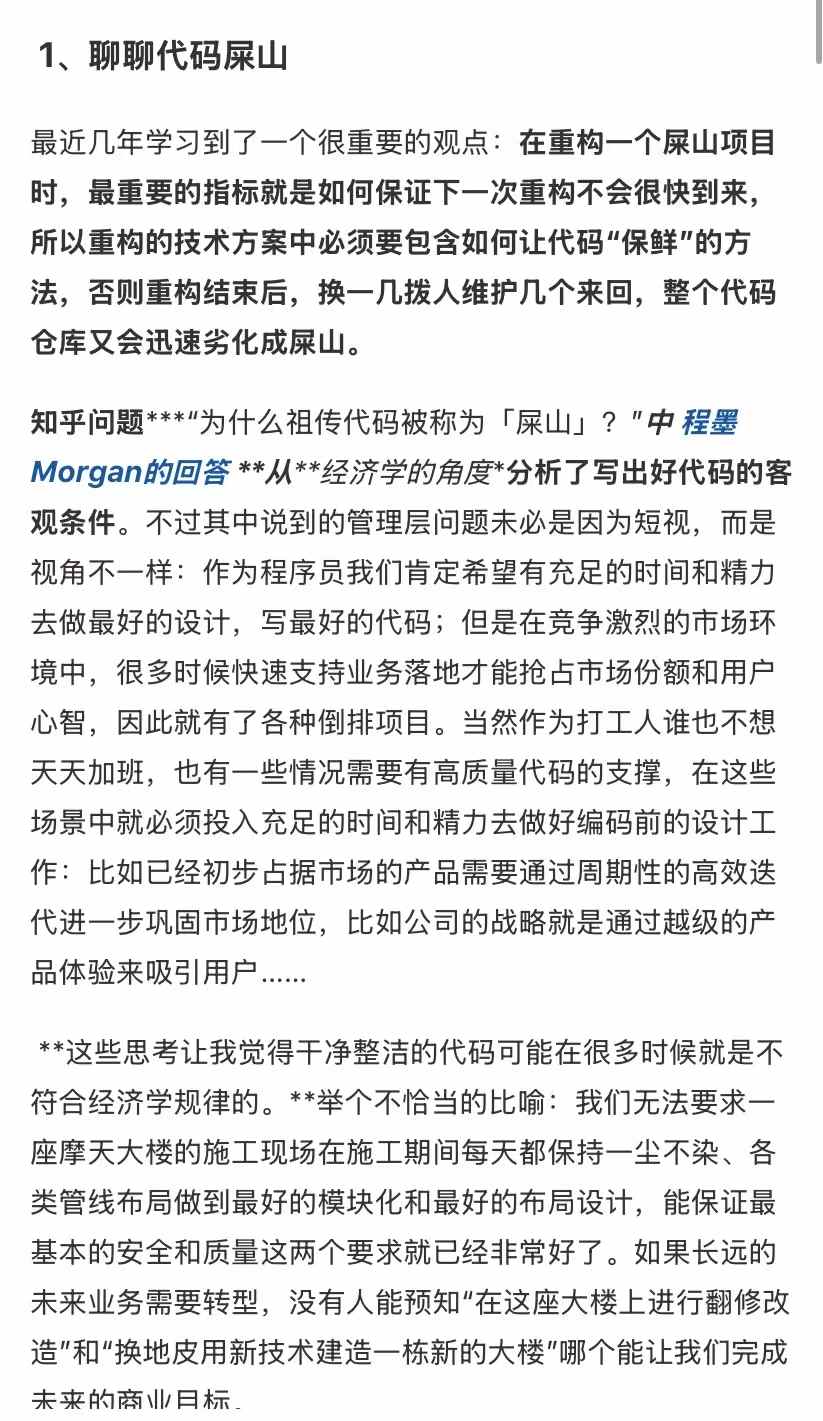

22. 重构

在重构一个屎山项目时,最重要的指标就是如何保证下一次重构不会很快到来。

所以重构的技术方案中必须要包含如何让代码“保鲜”的方法,否则重构结束后,换一拨人维护几个来回,整个代码仓库又会迅速劣化成屎山。

23. 意义

一个小提示,在公司里,老板们让你做的,对你的评价,以及希望你进步的方向,最大受益人是老板而不是你。如果你打算在公司里做到退休,可以按照老板们的要求做。但是如果你发现你做的这些事情对你离开公司后没有任何帮助,你就得审思一下这些事情有没有意义。得把平台的成功和自己的成功分开来。

24. 连不上办公网怎么办

打开目录:/Library/Preferences/SystemConfiguration/

删除 .plist 后缀的文件

com.apple.airport.preferences.plist

com.apple.network.identification.plist

com.apple.wifi.message-tracer.plist

NetworkInterfaces.plist

preferences.plist重启电脑,然后再在IOA重新配置 T-WiFi 看看

25. PR

PR(Pull Request)如果给其它项目提交合并代码的请求时,就说会提交一个PR。

WIP(Work In Progress )如果你要做一个很大的改动,可以在完成部分的情况下先提交,但说明WIP,方便项目维护人员知道你还在 Work,同时他们可以先审核已经完成的。

PTAL(Please Take A Look):请求项目维护人员进行 code review。

TBR(To Be Reviewed)提示这些代码要进行审核。

TL(Too Long)/DR(Didn’t Read): 太长了,懒得看。

LGTM(Looks Good To Me):通常是 code review 的时候回复的,即审核通过的意思。

SGTM(Sounds Good To Me):跟 LGTM 同义。

AFAIK(As Far As I Know):据我所知。

CC(Carbon Copy):抄送。

26. TextEllipsis

TextEllipsis 组件核心

H5下在

body下动态生成 Dom(暂称为container),该DOM是不可见的,可以设置为fixed,zIndex和top巨低,其他样式属性和组件文本一样。具体是通过 window.getComputedStyle(this.$refs.root) 拿到offsetHeight、lineHeight、padding等值,然后设置到container上,container.style.setProperty(name, originStyle.getPropertyValue(name))通过上面的值判断是否需要收起,最大可展示高度

maxHeight计算公式为(rows + 0.5) * lineHeight + paddingTop + paddingBottom,如果maxHeight小于offsetHeight,说明需要收起省略位置的计算是通过二分法得到的,每次二分都会将当前结果加上

expandText(展开),插入到container的innerHtml和innerText中,这样可以获取最新的offsetHeight,然后再通过第2步的公式比较直到满足条件,即找到精确的省略位置,让文字正好占满

rows行

小程序核心

无法动态生成 DOM,需要在组件内部先手动预埋一个 DOM

预埋的 DOM 的

offsetHeight、lineHeight属性的获取是异步的,意味着二分法获取精确省略位置的步骤也都要变成异步二分法中改变

innerText/innerHtml的行为,在小程序下只能变成修改 DOM 内的文本变量由于小程序文本布局和 H5 不完全相同,可能导致最后的展示效果超过了 rows 行。这里的解决办法是设置

adjustString,防止超行小程序下不支持

action Slot。因为小程序不支持操作html,所以二分法中无法将slot的html插入到container的innerHTML中,也就拿不到 slot 的具体宽度,从而找不到精确的省略位置

27. Signature

Signature 组件的核心是 touchmove 的时候,获取 touch 的 x 和 y,然后画在 canvas 上。

28. Barrage

Barrage 弹幕组件核心

- 根据数据动态生成

items,遍历items,生成 dom - 动画用了

animation,而不是transition,从translateX(110%),到translateX(var(--move-distance)) - 其中 CSS 变量

--move-distance是从JS中获取外层宽度,然后设置到rootStyle中

H5 和小程序实现的不同

- H5 可以先生成 item 的 dom,然后插入到 wrapRef 的里面,再获取其 offsetHeight,然后设置 item 的 top 值。top 值保证弹幕分层,不挤在一起。

- 小程序不能动态生成 dom,采用的方案是 v-for 遍历 items 数组。因为无法动态计算高度值,需要父组件额外传入 itemHeight。

29. RollingText

RollingText 组件

核心是每列都生成一堆数字(figureArr),动画就是改变每列的

translateY,从0 到一个很小的负值(translatePx),或者从translatePx到0,前者是向上,后者是向下。translatePx就是负的单个数字的height * (figureArr.length - 1figureArr的生成,start - 9, 两次0 - 9,0 - target此外,每个数字的动画间隔,即 delay 为

.2s

30. copy-webpack-plugin

uni-app 项目使用 pnpm 后,业务需要安装 copy-webpack-plugin,否则会找不到,导致版本判断失败,options.patterns 格式传递错误

ValidationError: Invalid options object. Copy Plugin has been initialized using an options object that does not match the API schema.

- options.patterns should be a non-empty array.

at validate (/data/landun/workspace/node_modules/copy-webpack-plugin/node_modules/schema-utils/dist/validate.js:158:11)

at new CopyPlugin (/data/landun/workspace/node_modules/copy-webpack-plugin/dist/index.js:171:5)

at /data/landun/workspace/node_modules/@dcloudio/vue-cli-plugin-uni/lib/configure-webpack.js:199:2031. PullDownRefresh

PullDownRefresh 组件

onTouchMove 中,也就是下拉过程中可能产生两种状态:

pulling下拉loosing下拉距离大于loadingBarHeight

onTouchEnd 中,会判断 status 是否为 loosing,如果是则会进入 refresh 方法

refresh 中,会将 distance 置为 loadingBarHeight,状态置为 loading,然后生成一个唯一的 timer,利用 Promise.race,判断 timer 和 onRefresh 哪个返回的早,如果是 onRefresh, 则状态置为 success,否则代表超时,则恢复 status 为 normal

32. PullDownRefresh

PullDownRefresh 组件

tdesign-mobile-vue 实现不同,status 不直接设置,而是根据 value/distance/loadingBarHeight/afterLoading 等值计算而来

33. Color Picker

颜色选择器组件,切换 saturation 后,不能用 update,否则可能会在边界处都重置为0,0,0,即黑色,因为 tinycolor 中黑色只有一个点,而 hsv 中是一些线

34. 非 uni-app 项目模拟 windowTop

设置:

document.documentElement.style.setProperty('--window-top', '44px');取值:

const style = document.documentElement.style;

parseInt((style.getPropertyValue('--window-top').match(/\d+/) || ['0'])[0])windowTop 使用到的地方

getBoundingClient()中的top和bottomtouch事件中的pageYclientYwindowHeight

35. @import

uni-app 会把 uni.scss 放到业务每个 scss 前面,所以 @import 改成 @use,会报错 ‘@use rules must be written before any other rules’

legacy-js-api 的警告,也是因为uni-app中使用了 nodesass 的 renderSync

36. Vue3 跨端

大坑,

$router.push({name}),会有缓存,用uni.navigateTo没有小程序 vue3 不能使用

component.$scope?.setData(props)不能动态引用

()=import(''),qq小程序的组件打包不会生成qq.createComponent,而是export defaulttemplate中:key位置错误,会导致编译失败location.search可能拿不到query,比如#/?xxx=xxx,这种不合法的queryvue3 app 上拿不到

projectMixin上的变量子组件中如果要抛出

input和search事件,必须要声明emits

37. 响应式

之前的模拟响应式用的是 New Vue({ data() {}, computed: {} }),比如

const $location = new Vue({

data() {

return {

host: '',

origin: '',

hostname: '',

pathname: '',

protocol: 'https:',

};

},

computed: {

href: {

set(this: any, newVal) {

this.$router.push({ name: 'webview', query: { url: newVal } });

},

get() {

return getCurUrl() || getDefaultUrl() || '';

},

},

},

methods: {

reload() {

refreshCurrentPage();

},

},

});现在改成 reactive + computed,比如

const $location = reactive({

host: '',

origin: '',

hostname: '',

pathname: '',

protocol: 'https:',

href: computed({

set(this: any, newVal) {

uni.navigateTo({ url: `/views/webview?url=${newVal}` });

},

get() {

return getCurUrl() || getDefaultUrl() || '';

},

}),

reload() {

refreshCurrentPage();

},

});之前的 methods,现在也都是 reactive 的一份子